學子課後服務-【從助人與被幫助中學會愛】114-6-20

在本週的團體活動中,我們持續以「愛」為主題,帶領學子們一同走進日常生活的點滴,探索助人與受助的經驗,學習辨識愛的流動與情緒的產生。活動一開始,老師以簡單的提問開啟討論,引導學子們回憶自己曾經幫助別人、或被他人幫助的經歷。這樣的引導不僅降低學子主動分享的心理壓力,同時讓情緒討論更貼近生活,進而提高表達意願。

在活動過程中,學子們主動分享了自己幫忙做家事、接受同學幫忙,或是與親友互動的溫暖經驗。例如,有學子說「幫忙洗碗時覺得很開心」,也有孩子提到「同學教我寫功課我覺得很幸福」,這些看似平凡的小事,卻蘊含著對愛的具體感受與理解;也有學子靦腆地表達心境,雖然語氣保守,但仍透露出他們正在努力從人際互動中辨識愛的存在與意義,增進對愛與被愛的感受。

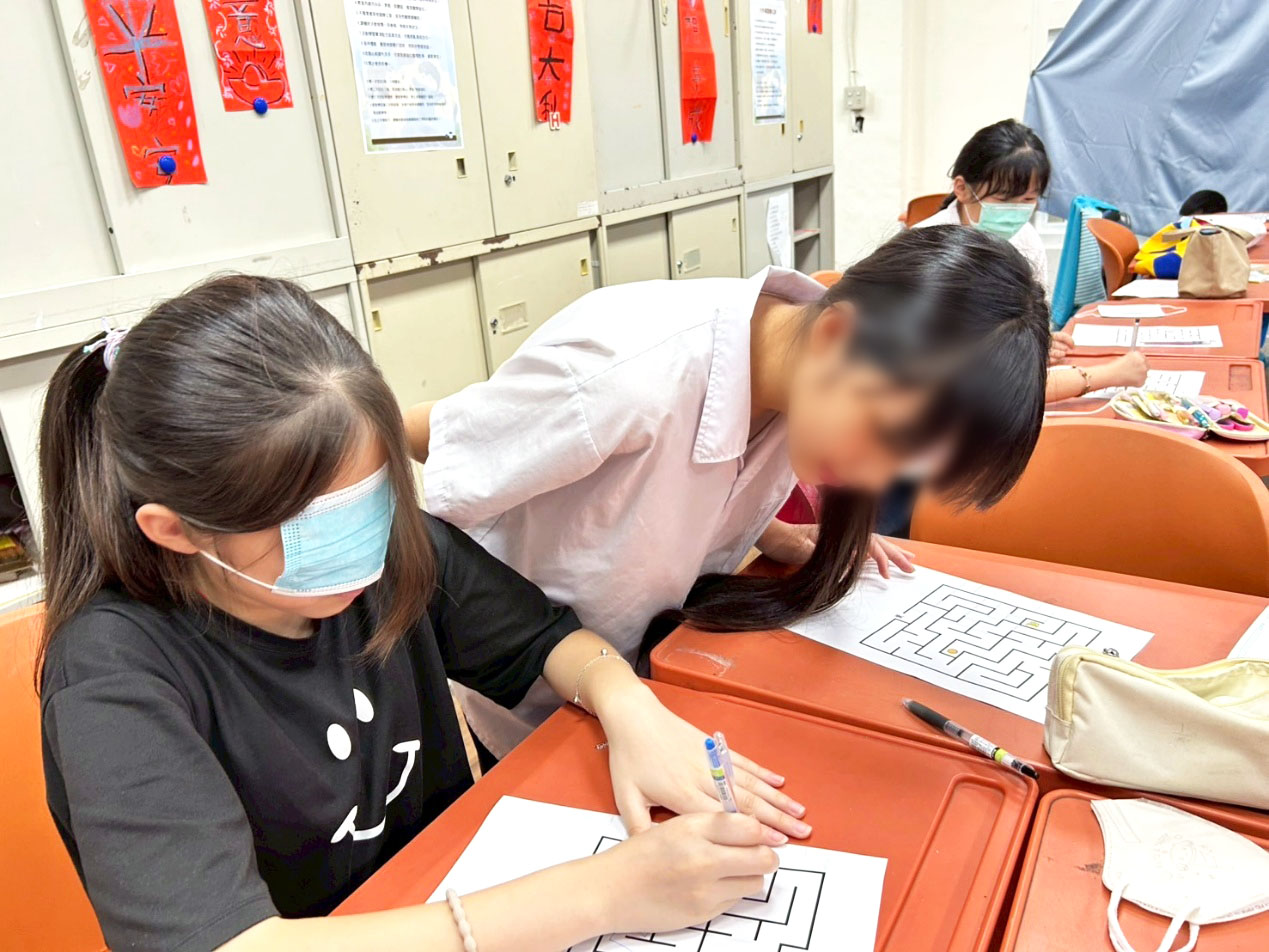

這次活動中的盲眼走迷宮體驗,我們觀察到大多數學子皆能舉出與「助人」或「受助」有關的具體生活情境,並能將當下的行為與情緒反應連結,展現出良好的情緒—行為覺察能力。儘管學子們在情緒描述上多以「開心」、「還可以」等較為簡單的詞彙表達,但這正是他們建立情感表達與認知的起點。這樣的基礎對後續深化情緒層次與社會互動理解具有關鍵意義。

我們相信,透過一次次的活動引導與實際演練,學子們將逐步擴充情緒詞彙庫,並能更清楚表達自己內心的感受與需求,進而學會用溫柔與理解與人互動,在助人與被幫助的經驗中體會「愛」的多樣形式與真實存在。未來課程也將持續深化孩子對情緒的認識與處理能力,陪伴他們在生活中慢慢累積關懷他人與感受被愛的經驗。